Die Universität und die ETH Zürich müssen ihre grausamen und entwürdigenden Tierversuche an Primaten einstellen. Sie müssen sich stattdessen für die Entwicklung von modernen, ethisch vertretbaren und zuverlässigen Forschungsmethoden einsetzen.

Primatenversuche in Zürich immer noch blockiert

Die Primatenversuche in Zürich sind seit 2014 blockiert. Doch das Zürcher Verwaltungsgericht dürfte schon bald seinen Entscheid zu einer eingereichten Beschwerde bekanntgeben. Die Beschwerde richtete sich gegen die Affenversuche, die der Neurowissenschaftler Valerio Mante am Institut für Neuroinformatik (INI) der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich durchführen will.

Ein sehr ähnliches Projekt wurde 2009 verboten

Als Valerio Mante im April 2014 sein Gesuch für eine Tierversuchsstudie mit Makaken einreichte, schien eine Bewilligung durch die kantonale Behörde unwahrscheinlich, denn sein Projekt glich stark demjenigen, das 2009 per Bundesgerichtsentscheid verboten wurde.

Doch wider Erwarten und ungeachtet der Rechtsprechung bewilligte das Veterinäramt des Kantons Zürich im Juli 2014 die Versuche. Dagegen reichten die drei Tierschutzvertreter der Zürcher Tierversuchskommission im August 2014 Rekurs ein.

Der Regierungsrat, so will es das Zürcher Verfahren, musste nun über den Rekurs entscheiden. Doch wie gross war die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung die Bewilligung aufheben würde? Dieselbe Regierung, die der Universität noch vor dem Entscheid Zehntausende von Franken zusprach, damit diese wieder Affenkäfige anschaffen konnte? Die Wahrscheinlichkeit war verschwindend klein. Und darum war es denn auch keine Überraschung, als der Regierungsrat den Rekurs im Dezember 2015 abwies.

Für die Regierung ist der Forschungsplatz Zürich höher zu gewichten als das verursachte Tierleid. Solange es dem Kanton Renommee und Steuern einbringt, können die Universitäten so viele Tierversuche durchführen, wie sie wollen, ethische Überlegungen sind zweitrangig. Auch dass das Bundesgericht diese Art von Versuchen schon einmal für unzulässig erklärt hat, spielt offenbar keine Rolle. Da der Rechtsweg für die beteiligten Parteien lang und kostspielig ist, ist der Regierungsrat mit seiner skandalösen Entscheidung auch kein grosses Risiko eingegangen.

Für die Regierung ist der Forschungsplatz Zürich höher zu gewichten als das verursachte Tierleid. Solange es dem Kanton Renommee und Steuern einbringt, können die Universitäten so viele Tierversuche durchführen, wie sie wollen, ethische Überlegungen sind zweitrangig. Auch dass das Bundesgericht diese Art von Versuchen schon einmal für unzulässig erklärt hat, spielt offenbar keine Rolle. Da der Rechtsweg für die beteiligten Parteien lang und kostspielig ist, ist der Regierungsrat mit seiner skandalösen Entscheidung auch kein grosses Risiko eingegangen.

Doch die Tierschutzvertreter der Tierversuchskommission (von den Organisationen Zürcher Tierschutz und Tier im Recht) gaben zum Glück nicht klein bei und führten am Zürcher Verwaltungsgericht Beschwerde gegen die Versuchsbewilligung. Ausserdem richteten sie einen öffentlichen Brief an den Regierungsrat. Das Schreiben wurde von 46 Schweizer Tierschutzorganisationen unterzeichnet, auch von der LSCV.

Doch auch die Universität Zürich blieb nicht untätig. Sie engagierte auf Kosten der Steuerzahler eine der bekanntesten Anwaltskanzleien, um die Beschwerde anzufechten. Die Universität will diese Affenversuche und ist bereit, viel Geld auszugeben, um ihr Ziel zu erreichen. Auch die Zürcher Regierung lässt sich nicht lumpen und sieht Investition in Höhe von 500’000 Franken vor, um die Tierhaltung für die Versuchsaffen den geltenden Normen anzupassen. Denn es geht bei Mantes Versuchen nicht nur um ein einzelnes Projekt. Das INI will die seit 2009 gestoppten Versuche an Primaten grundsätzlich wieder aufnehmen.

«Weniger belastende» Versuche

Valerio Mante rechnete schon mit starkem Widerstand gegen sein Forschungsprojekt und verringerte deshalb geflissentlich die Belastungen für die Versuchstiere gegenüber dem 2009 verbotenen Projekt. Von der Versuchsdauer bis zum Flüssigkeitsentzug wurde praktisch alles halbiert.

Somit, meint der Forscher, seien die Belastungen, denen die Tiere ausgesetzt würden, auf das absolute Minimum reduziert. Schliesslich würden den Makaken bei einem chirurgischen Eingriff unter Narkose dieselben Elektroden ins Gehirn implantiert, wie sie auch bei menschlichen, mit Tiefenhirnstimulation therapierten Patienten zum Einsatz kämen. Da es im Gehirn keine Schmerzrezeptoren gebe, würden die Tiere nicht leiden. Was er vergisst: Auch bei menschlichen Patienten kommen nach dem chirurgischen Eingriff häufig Läsionen und Ödeme rund um die Elektroden vor.

Bei den Versuchsaffen soll nach dem Eingriff die Nervenaktivität im präfrontalen Cortex durch schwache Stromstösse gestört werden, um so affektive Störungen oder Psychosen des Menschen zu simulieren. Wie kann ausgeschlossen werden, dass diese Störungen nach den täglichen Versuchssitzungen bestehen bleiben?

Auch müssen menschliche Patienten nicht unter den miserablen Bedingungen leben wie die Makaken, die mehrere Jahre im Untergeschoss eines Labors in Käfige gesperrt leben. Abgesehen von den Stunden, in denen sie nach stundenlangem Flüssigkeitsentzug herausgeholt, und in einen Primatenstuhl gezwungen werden.

Was für die gesetzlich definierte Belastung erst gar nicht berücksichtigt wird, ist das schreckliche Los, das die Makaken erleiden, bevor sie überhaupt im Labor landen: die Käfighaltung in einer ausländischen Zuchtstation, die durch die Gefangenschaft verursachten Krankheiten, die Separation, der Transport in einer Holzkiste per Luftfracht, das Abladen, die Verfrachtung in eine Quarantänestation und schliesslich der Transport per Lastwagen an den Zielort. Denkt Valerio Mante an all die Schrecken, welche die Affen, an denen er Versuche durchführen will, bereits hinter sich haben? Warum beziehen die kantonalen Behörden diese Faktoren nie in ihre Interessenabwägung ein?

Welche wissenschaftliche Gültigkeit haben Valerio Mantes Studien für den Menschen?

Mantes Projekt, das an «zwei bis drei» Rhesusaffen durchgeführt werden soll, zielt «in einer ersten Phase» auf die Erforschung der Neuronenpopulationen im präfrontalen Cortex ab, einem Hirnareal, das für verschiedene kognitive Funktionen wie Sprache, Arbeitsgedächtnis, Denken und für exekutive Funktionen im Allgemeinen eine wichtige Rolle spielt. Zurzeit werden in diesem Bereich zahlreiche Tierversuchsstudien durchgeführt, in der Hoffnung, die mit Krankheiten wie Schizophrenie oder Depression verbundenen Zellmechanismen zu ergründen.

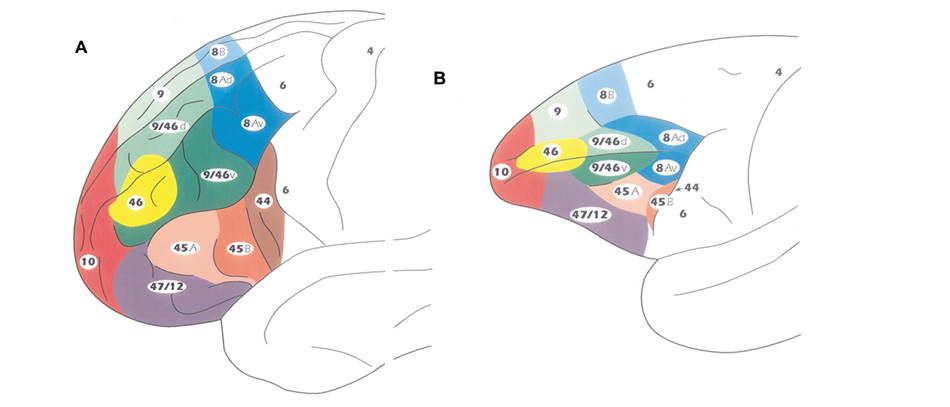

Doch das menschliche Gehirn unterscheidet sich schon von demjenigen eines Schimpansen wesentlich in Grösse, Organisation und Komplexität. Noch deutlicher ist der Unterschied zum Gehirn eines Makaken. Im Gegensatz zu anderen Hirnarealen scheint der präfrontale Cortex zwar Ähnlichkeiten aufzuweisen. Doch Gehirnscans haben gezeigt, dass der ventrolaterale präfrontale Cortex bei Mensch und Affe nicht auf gleiche Weise mit den am Hören beteiligten Hirnarealen verbunden ist und dass der im Zentrum des menschlichen ventrolateralen präfrontalen Cortex vorhandene frontale laterale Pol beim Affen nicht existiert. Diese Hirnregion ist beteiligt, wenn wir entscheiden, planen oder verschiedene gleichzeitige Handlungen koordinieren.

Wenn eine Studie neue Erkenntnisse über bisher noch unbekannte Mechanismen bringen soll, ist die Gültigkeit des verwendeten Forschungsmodells entscheidend. Im vorliegenden Fall ist es schlicht unmöglich, die an Makaken erzielten Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen, da an diesen Prozessen unzählige Parameter beteiligt sind. Das erklärt auch, warum die vielen Studien, die seit Jahren durchgeführt werden, nie eine erfolgreiche klinische Anwendung für den Menschen ergeben haben. So werden auch Mantes Studien einzig und allein den Papierberg vergrössern, den all diese grausamen und teuren Versuche bereits produziert haben.

Vergleich des präfrontalen Cortex beim Menschen (A) und bei Makaken (B).

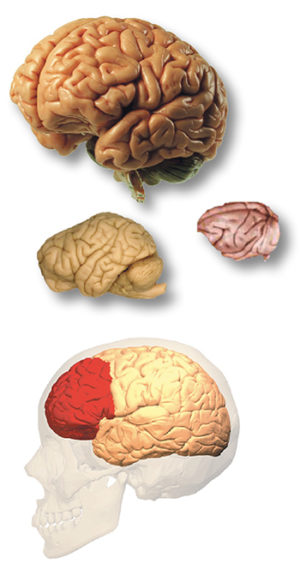

Schimpansen haben ein rund dreimal kleineres Gehirn als der Mensch. Das Gehirn von Makaken ist noch kleiner.

Schimpansen haben ein rund dreimal kleineres Gehirn als der Mensch. Das Gehirn von Makaken ist noch kleiner.

Die Anzahl der Synapsen, der Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, unterscheidet sich beim Menschen und bei nicht-menschlichen Primaten. Eine Studie, die in der Fachzeitschrift PNA der amerikanischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht wurde, zeigt, dass das menschliche Gehirn eine strukturelle Asymmetrie aufweist, die für unseren kognitiven Vorsprung verantwortlich sein könnte. Es handelt sich um den Sulcus temporalis superior (STS), die oberste Furche auf dem Temporallappen im Grosshirn, die an sozialer Kognition und Sprache beteiligt ist.

Die Studie verglich 73 Gehirne von Schimpansen mit 177 Gehirnen von Menschen und entdeckte dabei eine asymmetrische, ca. 4,5 Zentimeter lange Struktur in der rechten menschlichen Gehirnhälfte.

Mindestens 91 Gene, die eine Rolle bei neuropsychologischen Mechanismen spielen, weisen bei Mensch und Affe eine unterschiedliche Expression auf.

Aktuelle Studien haben Unterschiede in der Genexpression festgestellt, die die schnellere Evolution des menschlichen Gehirns erklären könnten.

Welche Alternativen gibt es zu den Affenversuchen?

Studien mit freiwilligen menschlichen Teilnehmern.

Warum können solche Versuche nicht direkt mit freiwilligen Studienteilnehmern durchgeführt werden, beispielsweise mit Patienten, denen aufgrund einer Therapie bereits Elektroden implantiert wurden?

«Das wäre illegal», antwortete Mante am 26. April 2016 einem Journalisten des Beobachters.

Illegal? Im Ausland werden regelmässig Hirnscans von freiwilligen Testpersonen gemacht. Eine dieser Studien, die an 25 Freiwilligen sowie an 25 Makaken durchgeführt wurde, ermöglichte es, den präfrontalen Hirnlappen der beiden Arten auf Unterschiede und Ähnlichkeiten hin zu untersuchen. Natürlich ist es nicht zulässig, den Cortex von Freiwilligen so zu stimulieren, dass Depressionen ausgelöst werden. Dass die Ergebnisse von Versuchen an nicht-menschlichen Primaten sehr schwer zu interpretieren sind, relativiert jedoch eindeutig deren Notwendigkeit. Statt teure Tierversuchsstudien an Primaten durchzuführen, mit der Begründung, ähnliche Studien am Menschen seien zurzeit nicht möglich, würde man die Mittel besser einsetzen, um beispielsweise die Hirnscanverfahren zu verbessern. Damit würden nicht-invasive Studien mit Freiwilligen möglich und deren Ergebnisse wären direkt für den Menschen anwendbar.

Natürlich möchten Forscher wie Mante, die ihre gesamte wissenschaftliche Laufbahn mit Affenversuchen zugebracht haben, lieber so weitermachen und ihre wissenschaftliche Publikationsliste verlängern, als ihre Karriere durch die Entwicklung von neuen, für den Menschen relevanteren Forschungsmethoden aufs Spiel zu setzen. Denn so funktioniert nun mal das System der medizinischen Forschung.

Braindrain?

Das Verbot von Primatenversuchen durch das Bundesgericht im Jahre 2009 rief wie gewohnt alarmistische Reaktionen hervor. ETH-Präsident Ralph Eichler kündigte an, es sei zu befürchten, «dass dieser Entscheid negative Auswirkungen auf die Stellung des Forschungsplatzes Zürich haben wird». Selbst die Fachzeitschrift Nature liess sich zu einem hetzerischen Artikel hinreissen. Und der Forscher Kevan Martin erinnerte daran, dass Forscher «mobil» seien – eine sanfte Anspielung an die gebetsmühlenartig angekündigte Braindrain, die Abwanderung von Intelligenz. Hat Martin selber auch schon daran gedacht, die Schweiz zu verlassen? «Das wäre ein trauriger Tag für mich», meint der Forscher. Und auch finanztechnisch eine schlechte Entscheidung. Schliesslich geht es Wissenschaftlern in der Schweiz nicht allzu schlecht. Kevan Martin ist jedenfalls bis heute Professor am INI.

Kevan A. C. Martin ist immer noch am INI. Da er nicht mit Primaten experimentieren darf, behilft er sich mit Katzen.

Lügenspiel

Mit dem Ziel, die Bevölkerung zu beunruhigen, warnen Forschende gerne davor, dass hierzulande verbotene Primatenversuche einfach nach China verschoben würden, wo es keinerlei Tierschutzvorgaben gebe. Diese Befürchtung hegte auch der tierversuchsbefürwortende Verein Forschung für Leben (FfL) in seiner Medienmitteilung vom 21. Januar 2016. «Verantwortungslos» seien die Mitglieder der Zürcher Tierversuchskommission, die gegen die Primatenversuche an der Universität und der ETH Zürich rekurriert hätten, so der FfL. «Durch ihre Sturheit retten die Tierschützer keinen einzigen Affen», wurde Rolf Zeller, Forscher an der Universität Basel und Vizepräsident des FfL, auch im Tages-Anzeiger zitiert. Im Gegenteil: Ihr Verhalten führe sogar dazu, dass diese wichtigen Versuche im Ausland durchgeführt würden, wo die Tiere und die Versuchsbedingungen nicht so gut kontrolliert würden wie in der Schweiz, so der FfL weiter.

Mit dem Ziel, die Bevölkerung zu beunruhigen, warnen Forschende gerne davor, dass hierzulande verbotene Primatenversuche einfach nach China verschoben würden, wo es keinerlei Tierschutzvorgaben gebe. Diese Befürchtung hegte auch der tierversuchsbefürwortende Verein Forschung für Leben (FfL) in seiner Medienmitteilung vom 21. Januar 2016. «Verantwortungslos» seien die Mitglieder der Zürcher Tierversuchskommission, die gegen die Primatenversuche an der Universität und der ETH Zürich rekurriert hätten, so der FfL. «Durch ihre Sturheit retten die Tierschützer keinen einzigen Affen», wurde Rolf Zeller, Forscher an der Universität Basel und Vizepräsident des FfL, auch im Tages-Anzeiger zitiert. Im Gegenteil: Ihr Verhalten führe sogar dazu, dass diese wichtigen Versuche im Ausland durchgeführt würden, wo die Tiere und die Versuchsbedingungen nicht so gut kontrolliert würden wie in der Schweiz, so der FfL weiter.

Sind denn die Versuchsbedingungen im Ausland wirklich so anders als in der Schweiz? Offenbar nicht, denn wenn es den Forscherkreisen gerade in den Kram passt, behaupten sie gerne das genaue Gegenteil.

Offenbar nicht, denn wenn es den Forscherkreisen gerade in den Kram passt, behaupten sie gerne das genaue Gegenteil.

So erzählte etwa Grégoire Courtine, Neurowissenschaftler an der ETH Lausanne, am 18. April 2016 am Westschweizer Radio RTS (3) begeistert von seinem Aufenthalt in China, wo er einige Primatenversuche durchgeführt hatte. Von Unterschied keine Spur. Auf die Frage, warum die mit europäischen Mitteln bezahlten Versuche in China durchgeführt würden, antwortete er: «In China gelten dieselben Regeln für unsere Forschung wie in der Schweiz … Sie werden nur in einer privaten Einrichtung durchgeführt.»

Forschung für Leben, ein Verein mit wissenschaftlichem Weitblick?

Oft sind Therapien, die an Primaten erfolgreich getestet wurden, beim Menschen ein Misserfolg. Aber wohl nicht oft genug für den Verein FfL. In seiner Zeitschrift «Mausblick» vom August 2010 berichtete er über eine in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Umfrage und schrieb, die überwiegende Mehrheit der HIV-Forscher halte auch zukünftig das «Makaken-Modell» für unverzichtbar, «um die Krankheitsentwicklung zu studieren und etwaige Impfstoffkandidaten oder vaginale Mikrobizide zu entwickeln.» Was sich etwa genau bei der Übertragung des Virus im weiblichen Genitaltrakt abspiele und wie das Virus hier therapeutisch gestoppt werden könne, sei nicht durch Zellkultur sondern nur durch Studien an einem Organismus herauszubekommen, belehrt uns Thomas Klimkait vom Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Basel in dem Artikel.

Oft sind Therapien, die an Primaten erfolgreich getestet wurden, beim Menschen ein Misserfolg. Aber wohl nicht oft genug für den Verein FfL. In seiner Zeitschrift «Mausblick» vom August 2010 berichtete er über eine in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Umfrage und schrieb, die überwiegende Mehrheit der HIV-Forscher halte auch zukünftig das «Makaken-Modell» für unverzichtbar, «um die Krankheitsentwicklung zu studieren und etwaige Impfstoffkandidaten oder vaginale Mikrobizide zu entwickeln.» Was sich etwa genau bei der Übertragung des Virus im weiblichen Genitaltrakt abspiele und wie das Virus hier therapeutisch gestoppt werden könne, sei nicht durch Zellkultur sondern nur durch Studien an einem Organismus herauszubekommen, belehrt uns Thomas Klimkait vom Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Basel in dem Artikel.

Wie hart muss es für den FfL gewesen sein, als im September 2010 die Ergebnisse einer klinischen Studie in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet publiziert wurden: Das mikrobizide Vaginalgel Pro 2000, das an Makaken erfolgreich getestet worden war, erwies sich in der klinischen Studie mit 9000 Frauen aus mehreren afrikanischen Ländern als vollkommen wirkungslos.