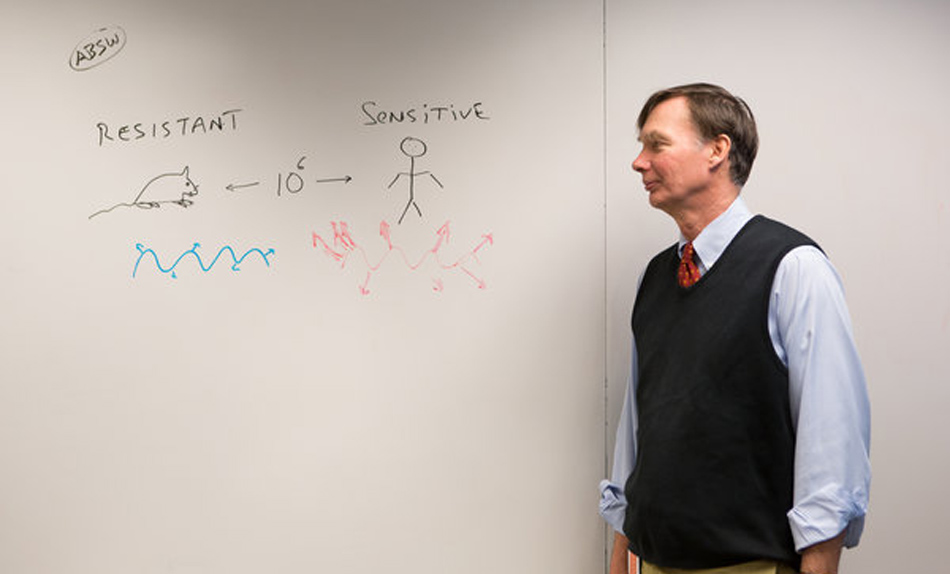

Le Dr. H. Shaw Warren est l’un des auteurs de cette nouvelle étude, qui remet en question l’emploi de souris de laboratoire comme modèles de toutes les maladies humaines.

Les souris sont depuis des décennies l’espèce privilégiée pour étudier les maladies humaines. Mais aujourd’hui, des chercheurs apportent la preuve que le modèle murin a totalement induit les scientifiques en erreur dans le cas de trois affections mortelles au moins : la septicémie, les brûlures et les traumatismes. Ils affirment que des années de recherches et des milliards de dollars ont été perdus à suivre de fausses pistes.

Les conclusions de l’étude ne signifient pas que les souris sont des modèles inutiles pour toutes les maladies humaines. Toutefois, ses auteurs indiquent qu’elles soulèvent des questions troublantes à propos des maladies telles que celles sur lesquelles ont porté leurs travaux : les maladies impliquant le système immunitaire, notamment les cancers et les cardiopathies. « Notre article soulève au moins la possibilité de l’existence d’une situation parallèle », explique le Dr. H. Shaw Warren, chercheur dans le domaine de la septicémie au sein du Massachusetts General Hospital, et l’un des principaux auteurs de l’étude.

L’article, publié lundi dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, aide à comprendre pourquoi les quelques 150 médicaments testés à grands frais chez des patients humains atteints de septicémie ont tous échoué. Ces essais cliniques étaient tous basés sur des études chez la souris. Or il s’avère que la souris peut présenter un état qui ressemble à la septicémie chez les humains, mais qui se révèle en réalité très différent de celle-ci.

Des experts médicaux non associés à l’étude déclarent que ces résultats devraient changer l’orientation des recherches mondiales sur une maladie mortelle qui laisse le corps médical souvent impuissant. La septicémie, une réaction potentiellement mortelle survenant lorsque le corps lutte contre une infection, touche chaque année 750 000 patients aux États-Unis, tuant entre 25 et 50 % d’entre eux et coûte 17 milliards de dollars à l’État. C’est la première cause de mortalité dans les unités de soins intensifs.

« Cette étude bouleverse les règles du jeu », déclare le Dr. Mitchell Fink, expert en septicémie de l’Université de Californie à Los Angeles.

« C’est à peine croyable », souffle pour sa part le Dr. Richard Wenzel, ancien directeur du département de médicine interne à la Virginia Commonwealth University, et ancien rédacteur du New England Journal of Medicine. « Ils ont raison sur toute la ligne. »

Des réponses immunitaires potentiellement mortelles se produisent lorsque le système immunitaire d’un patient sur-réagit à ce qu’il perçoit comme des signaux de danger, par exemple des molécules toxiques produites par des bactéries, des virus, des champignons ou des protéines sécrétées par des cellules endommagées par des traumatismes ou des brûlures, explique le Dr. Clifford S. Deutschman, qui dirige les recherches sur la septicémie à l’Université de Pennsylvanie, et n’a pas participé à l’étude.

Tournant en sur-régime, le système immunitaire libère à son tour des protéines en quantités tellement importantes que les capillaires commencent à fuir. Les fuites deviennent excessives et le sérum s’échappe de ces minuscules vaisseaux sanguins. La pression artérielle chute et les organes vitaux ne reçoivent plus assez de sang. Malgré tous ses efforts, le personnel soignant des unités de soins intensifs ou des services d’urgences peut être impuissant pour compenser les fuites et stopper l’infection ou l’endommagement des tissus. L’état évolue alors vers une défaillance multiviscérale touchant les organes vitaux.

Cette nouvelle étude, qui aura duré 10 ans et impliqué 39 chercheurs dans tout le pays, a commencé par étudier les lymphocytes (ou globules blancs) de centaines de patients atteints de brûlures graves, de traumatismes ou de septicémie afin de déterminer quels étaient les gènes utilisés par ces cellules pour lutter contre ces signaux de danger.

Les chercheurs ont identifié des schémas intéressants et amassé un ensemble de données très riche, collecté avec rigueur, qui devrait aider ce champ de recherche à aller de l’avant, déclare Ronald W. Davis, expert en génomique à l’Université de Stanford et l’un des auteurs principaux de l’étude. Certains de ces schémas semblent prédire qui peut survivre et qui, à l’inverse, verra son pronostic vital engagé et finira hélas souvent par décéder.

Le groupe a tenté de publier ses découvertes dans différentes revues. Selon le Dr. Davis, l’une des objections rencontrées était que les chercheurs n’avaient pas montré que la même réponse génique survenait chez les souris.

« Ils étaient tellement habitués aux études sur les souris qu’ils pensaient qu’elles étaient incontournables pour valider des résultats », poursuit-il. « Ils sont tellement occupés à guérir les souris qu’ils en oublient que l’objectif final est de guérir les êtres humains. »

« Ce qui nous a amenés à nous demander si le phénomène était identique chez les souris », conclut-il. L’équipe a ainsi décidé d’étudier la question, s’attendant à trouver quelques similitudes. L’analyse des données les a forcés à se rendre à l’évidence : il n’y en avait aucune. « Nous avons été littéralement soufflés par les résultats », indique le Dr. Davis.

L’échec des médicaments est devenu évident. Par exemple, il arrivait souvent qu’un certain gène intervienne chez la souris, alors que le gène comparable était supprimé chez l’homme. Un médicament efficace chez la souris en désactivant le gène incriminé pouvait à l’inverse déclencher une réponse encore plus mortelle chez l’homme.

Plus surprenant encore, selon le Dr. Warren : les différentes affections chez la souris – brûlures, traumatismes, septicémie – ne suivaient pas les mêmes schémas. Chaque affection impliquait des groupes de gènes différents. Au contraire, chez l’homme, des gènes similaires interviennent dans les trois cas. Cela signifie, poursuit le Dr. Warren, que si les chercheurs découvrent un médicament efficace pour traiter l’une de ces maladies chez l’homme, ce médicament pourrait guérir les trois.

Les chercheurs de l’étude ont essayé pendant plus d’un an de publier leur article démontrant l’absence de relation entre les réponses géniques des souris et celles des hommes. Ils l’ont soumis aux revues Science et Nature, espérant toucher un vaste public, mais ont essuyé un refus dans les deux cas.

Science et Nature ont déclaré que leur charte ne prévoyait pas de justifier le refus d’un article, ni même d’accuser réception des articles. Ginger Pinholster, de la revue Science, indiquait toutefois que le journal n’acceptait environ que 7 % des quelque 13 000 articles reçus chaque année. Il n’est donc pas rare qu’un article ne passe pas la sélection.

Le Dr. Davis déclare cependant que les membres des comités de lecture n’ont relevé aucune erreur scientifique. Mais que selon lui, « la réponse la plus courante a été la suivante : vous devez vous tromper. Nous ne pouvons vous dire pourquoi, mais vous devez vous tromper ».

Les auteurs ont fini par se tourner vers la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. En tant que membre de cette académie, le Dr. Davis a pu suggérer des examinateurs et proposer des chercheurs à même d’évaluer les travaux en toute impartialité. « Si l’article ne leur plaît pas, je veux savoir pourquoi », dit-il. Les examinateurs ont recommandé la publication et le comité de rédaction de la revue, qui évalue indépendamment les articles, a donné son accord.

À la lecture de l’article, certains scientifiques se déclarent aujourd’hui aussi stupéfaits que les auteurs devant les données. « Quand j’ai pris connaissance de l’article, j’ai été frappé par les mauvais résultats sur les souris », déclarait ainsi le Dr. Fink. « L’absence totale de corrélation est absolument stupéfiante. Ces données sont si convaincantes et si robustes que je suis certain que les organismes financeurs vont en tenir compte. Jusqu’à présent », poursuit-il, « il fallait obligatoirement proposer des expériences sur un modèle murin pour espérer obtenir un financement ».

« Pour comprendre la septicémie, il faut étudier les patients »

Pour tuer une souris, il faut un taux de bactéries dans le sang un million

de fois plus élevé que celui qui tuerait un être humain.

Pourtant, un indice de taille aurait dû de tout temps faire soupçonner à la communauté scientifique que les souris ne pouvaient pas réellement imiter les humains dans ce domaine : c’est très difficile de tuer une souris au moyen d’une infection bactérienne. Il faut pour cela un taux de bactéries dans le sang un million de fois plus élevé que celui qui tuerait un être humain. « Les souris peuvent se nourrir de déchets et d’aliments pourris », indique le Dr. Davis. « Nous ne le pouvons pas, nous sommes beaucoup plus sensibles. »

Des chercheurs indiquent que s’il était possible d’expliquer la résistance des souris, ils pourraient exploiter cette connaissance pour tenter de découvrir comment rendre les hommes aussi résistants. « Cette publication a une importance primordiale », déclare le Dr. Richard Hotchkiss, un chercheur dans le domaine de la septicémie à l’Université de Washington n’ayant pas participé à l’étude. « Ses arguments sont très solides : intéressez-vous aux patients. Prélevez leurs cellules. Prélevez leurs tissus chaque fois que possible. Prélevez des cellules dans les voies respiratoires ».

« Pour comprendre la septicémie, il faut étudier les patients », conclut-il.

Article original paru dans le New York Times le 11 février 2013

http://www.nytimes.com/2013/02/12/science/testing-of-some-deadly-diseases-on-mice-mislead-report-says.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130212&_r=2&